一盆“多肉”,一本书,一群社工不间断的康复服务

大洋网讯 “放假前我那幅水乡风景没画完,我想继续画。”

“好的,老师寄给你。”

“老师,在家呆了那么久,我很想回农场!”

“耐心等,疫情过去会安排的,记住少出门、戴口罩、勤洗手。”

……

在今年春节以来的特殊时期,康宁农场作为精神病康复机构,严格按照疫情防控要求,安排服务对象暂时居家,将他们的返场时间慎重延后。在农场领导的带领和指导下,社工们通过电话、网络平台等途径为场友不间断地提供康复服务。

康宁农场社工陈晓华告诉记者,在线上提供服务期间,农场的每名社工平均需要关注三名及以上场友的各方面情况,包括日常精神科药物服用、作息与睡眠、情绪与行为、居家表现、传染病防护等,当发现潜在或存在的问题,予答疑解惑、合理建议、指导应对,督促场友按医嘱服药、适量运动及规律生活,加强防疫教育:“场友们的精神状况本来就不太稳定,存在病情复发的风险,在家待久了,会比普通人更加容易觉得不耐烦,需要我们社工尽可能地去安抚、正面引导,防止不良情绪带来的负面影响。”

社工为场友送“防疫用品”

为了确保有效实时沟通和更好地提供服务,社工、场友家属和场友们组建了专门的微信群,随时在线陪伴谈心谈话,用爱心和耐心回答他们提出的各种问题。建这个微信群有一个极其重要的意义:社工需要在这个平台上监督落实场友们每天按医嘱服药,防止精神病复发或加重。陈社工称,春天是精神类疾病高发的季节,“特殊时期不能上门探望,社工们就要在群里监督病友定时服药,家属们也很配合,会帮忙拍视频上传到群里打卡。” 早上七点半到八点一次,中午十二点到十二点半,傍晚六点半一次,再到晚上睡前一次,社工们每天就这样不厌其烦地盯着微信群,细致入微地提供着线上的康复服务。 针对每名场友不同的情况,社工们还要提供个性化的服务。记者了解到,一位名叫小池的场友从小生活在一个不幸的家庭里,母亲是精神病患者长期住院,父母离婚后父亲再婚,她因此独自居住。 因为发病时间早,带病时间长,家庭关爱缺乏,小池的社会适应力严重下降,生活能力欠缺,不会做饭,平时靠父亲给她一些零钱买盒饭。疫情期间,无法叫外卖,小池没饭吃了,一筹莫展。社工得知后,鼓励她自己做饭,从头学起,通过线上手把手指导。 有天傍晚,小池正在切菜,因动作不熟练左手指被切了个大口子,血流如注,她惊慌失措,疼得直哭,身边没有家人,她第一时间想到了社工,社工接到电话立即安慰她别怕,嘱用干净的毛巾压住伤口,尽快去附近的医院清创缝合处理。接下来的日子,在社工帮助下,小池学会了如何精心地护理伤口,伤口很快痊愈了。同时,社工经常发送家常菜制作图片和视频,请她观看学习,一遍又一遍地耐心指导她实践,直到掌握。就这样,小池从不会做饭到做出夹生米饭、再到做熟饭,现在会炒青菜、蒸鱼、焖排骨,一日三餐不再发愁。

社工指导小池做菜

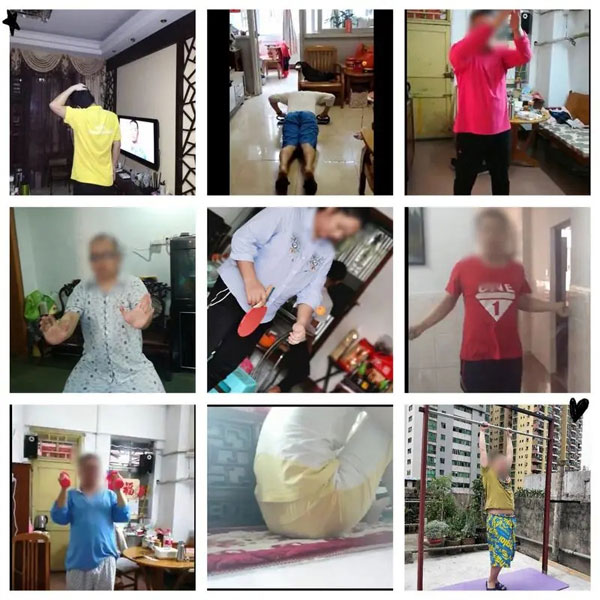

场友居家体育锻炼

扫一扫在手机打开当前页