广州开发创新服务 智力残疾人卖凉茶演绎"创收"传奇

越秀区社区精神康复综合服务中心进行农疗项目,让残疾人进行园艺治疗。

广州各区工疗站和公益机构开发创新服务,精神或智力残疾人卖凉茶、开淘宝店、经营小卖部等,演绎“创收”传奇

“太阳扶着她月亮抱着她,春风雨露吻着她……她将一片芳心一腔爱意送给千万百姓家……”在悠扬的乐曲声中,10个街坊手持雨伞翩翩起舞。在大约100平方米、整洁的排练场中,既没人监督,也没有“老师”现场指挥,但他们动作整齐划一,神情专注,领头的是精神残疾人阿文(化名)——10月12日上午,新快报记者走访广州市海珠区素社街工疗站时看到了这样一幕。

10月10日是世界精神卫生日,精神病康复者和精神残疾人的生存状态再次引起社会关注。新快报记者走访发现,广州各区独具特色的“工疗站”成为阿文等残疾人的乐园和庇护所,他们以工作作为职业康复的良药。不过,近年来,残疾人就业遇到很大困难,工疗站也不得不与时俱进,它们与为残疾人服务的新机构一起,开发出令人意想不到的创新服务。精神或智力残疾人卖凉茶、开淘宝店、经营小卖部、开“工厂”、进行农疗、为娶老婆做手工挣钱……演绎不少“创收”传奇。

现状

有收入朋友多受关爱站员稳定下来了

海珠区素社街工疗站的负责人梁站长告诉新快报记者,阿文今年30多岁了,原本在一家五星级酒店工作,由于精神问题而跳楼,所幸只摔伤了腿脚。因父母多病,阿文的生活陷入困境中。在她住院期间,工疗站工作人员和社工一直关心她,直到她康复出院。阿文进入工疗站后,在街道帮助下被一家企业录用,有了一份收入。素社街家庭综合服务中心、工疗站打造了一个服务残疾人的平台,阿文参加了一系列慰问、座谈、康乐游戏活动,更重要的是,她在这里交了不少朋友,人开心了很多,精神稳定下来了。

根据广州市的政策,残疾人只要进入工疗站正常考勤,就可以领取每天15元的补贴。梁站长介绍,素社街工疗站一共有46名残疾人,其中18人通过工疗站帮助被企业录用。“除了由企业缴社保,每人每月实收1600元”,这对于残疾人来说已经是一笔很可观的收入,“有学员与企业签劳动合同一签就签了9年”。

除了帮助残疾人获得经济收入,工疗站的服务还涉及到残疾人生活的方方面面。

新快报记者在海珠区采访中了解到,工疗站日常活动包括:组织大学生志愿者“结对子”上门提供心理辅导,医生定期“送药送服务”到家,在工疗站开设插花培训班“以花养情”等;以手脑锻炼为主要内容的工疗、娱疗训练,通过开展折纸花、穿珠仔、粘信封、加工贺卡等工疗项目,以及组织看电视、看书报、唱歌、画画等娱疗活动,帮助站员达到手脑并用、开发智力、帮补生活的目的。

此外,工疗站还开展以增强自信心为主的工疗训练。通过游园、观影,才艺比赛、义卖活动等,帮助站员恢复自信心,提高融入社会的能力。为此,海珠区政府在每年的财政预算中安排康园工疗站建设经费达500多万元。

而新快报记者走访发现,残疾人在工疗站中最重要的收获,是爱心。

“有个女孩,出站后找到了工作,现在已经本科毕业了。”海珠区海幢街康园工疗站的梁站长给新快报记者讲了一个前站员的故事:“心理有些问题”的女孩进入工疗站半年时间里,经过心理辅导等慢慢解开了心结,还在工作人员的鼓励下继续读书“充电”,最终成功实现了独立生活和工作的愿望。

“我们(工作人员)联系了社区里的发廊,每隔20天左右就有店员来站里免费为残疾人理发。46个头,打理起来还真不容易呢。”素社街工疗站的梁站长告诉新快报记者,她在素社街工疗站工作10年了,眼看着它发展壮大。“开始只有十多人,现在人多了几倍,场地也增加至300多平方米,还装了摄像头等设备。”多年来时常面对“不正常”的人,梁站长说不感到危险,反而产生了特殊的感情。“他们开心我更开心。有时他们很吵闹,我一出声,他们就安静下来。”

困境

企业宁愿白发工资也不愿聘请残疾人

新快报记者了解到,在广州,以“工疗站”作为残疾人职业康复的模式,始于上世纪70年代,因此,不少工疗站历史久远。比如,海珠区素社街在1985年前后就已经建起了工疗站,海珠区海幢街康园工疗站则成立于1998年。

据一位不愿透露姓名的工作30多年的街道民政干部透露,在工疗站成立之前,广州市不少街道都有街办工厂,其中一类为福利型工厂,专门安排残疾人等特殊群体进厂工作,这类福利型工厂就是工疗站的前身。

经过多年发展,工疗站已经在广州遍地开花。据统计,广州市有13家社区精神康复中心,绝大多数街镇设有工疗站。以越秀区为例,目前有23家康园工疗站,海珠区共建成1个区级康园工疗站服务中心和18个街道康园工疗站,它们相当于庇护工场,精神病康复者在这里一般做手工艺品,进行职业康复。

广东省精神卫生中心主任、广东省精神卫生研究所所长贾福军在接受新快报记者采访时表示,“工作”对于残疾人康复意义重大,工疗可以通过提升站员动手能力,有助大脑的开发;也可以让康复者通过工作获得成就感;能有一定收入,挣得零花钱;另外是在人际交往中提高社会功能。

然而,近年来,广州市精神残疾人和智力残疾人就业遇到很大困难。据本地媒体报道,天河区康园服务中心(以下简称“康园”)、广州航宝社会服务社(以下简称“航宝”)等广州多家社工机构,都在帮助精神病康复者就业。但是,康园第一期培训20多名学员,就业的只有3名。在航宝登记了就业意向的有200多人,真正找到工作的只有5人。

新快报记者走访发现,在广州市各工疗站中,只有少数站员能走向社会实现就业,多数人只能在站内靠拿补贴和做手工获得微薄收入。值得一提的是,在残疾人中,工疗站站员本来就只占少数。比如,在越秀区某街道,精神残疾人有数百人,可工疗站站员(包括各种残疾人)加起来才30人左右。

“从福利工厂工人变成工疗站站员,残疾人不得不面对就业市场压力。”一位不愿透露姓名的社工机构工作人员说,残疾人就业难有自身原因,如劳动能力欠缺、缺乏自信等,“但更重要的是,社会对于残疾人尤其是精神残疾人的接受程度不高。虽然政府有优惠政策,但不少企业担心残疾人在工作场所或上下班途中出事,宁愿白发工资给他们,也不愿聘请他们”。

而越秀区大东街家庭综合服务中心负责残疾人服务的社工阿方(化名)和恒恒(化名),则直指残疾人就业难是因为融入社会难。“你愿意和他们一起吃饭吗?你愿意像对普通人那样跟他们交流吗?”她们说,按照不少普通居民的标准,允许残疾人在社区内居住、工作,大家相安无事,就是“接纳”残疾人了,但按社工的标准,真正的接纳是像对待普通人那样对待残疾人,很少居民能真正达到这样的标准。

阿方和恒恒说,这种“不接纳”源自于“不了解”。“后期发病的精神残疾人只要按时服药就会很稳定,也有一定能力,但公众只看到极少数残疾人发生的暴力事件”。

越秀区社区精神康复综合服务中心组织残疾人制作串珠工艺品。

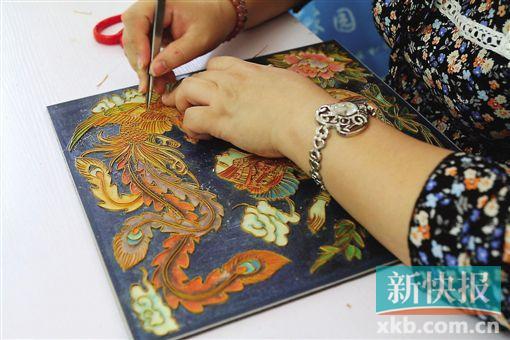

残疾人正在进行景泰蓝装饰画制作。

利康家属资源中心组织康复者制作的广绣作品。

在海珠区海幢街康园工疗站,站员们正在制作传统风车的部件。

创新

心智障碍者卖凉茶可团购还全市配送

新快报记者走访发现,为应对残疾人就业难,广州各工疗站正在与时俱进,提供多种创新服务。

经过16个月的职业培训,天河区一群心智障碍者在国庆节前夕带着新的身份走向社会,成为了位于石牌东路二天堂大药房的善水坊·凉茶铺的销售人员。新快报记者了解到,这个特殊的凉茶铺,是天河区康园服务中心携手企业为心智障碍者打造的一个就业平台。

“他们经过培训走向社会,获得一定收入,他们的家人如释重负。”天河区康园服务中心一名负责人告诉新快报记者,他希望“市民路过时帮衬该凉茶铺买碗凉茶,让该凉茶铺可以一直运营下去”。

新快报记者走访发现,这个凉茶铺有独立门面,销售人员几乎和普通人无异。凉茶不贵,每杯3元,有很多品种,包括感冒茶、利咽茶、酸梅汤、罗汉果菊花茶等,还可以团购,只要买够几十份,就可以全市配送。

入住中途宿舍康复者学会软件教妈妈

除了工疗站,广州各区还成立了各种机构,提供的服务可谓新奇抢眼。越秀区就于2013年5月成立了广州首家集专业性、综合性及非营利性的精神康复综合服务于一体的社区精神服务机构——越秀区社区精神康复综合服务中心。

在15岁初中毕业那年,越秀区残疾人阿伟(化名)的父亲在工作中意外触电身亡,阿伟因此患上了精神疾病,整天在家唱歌,通宵达旦,不能停止,影响了邻居,后被送到医院治疗,此后反复入院出院。

“那一段时间我几乎崩溃。”阿伟的妈妈吴女士说,当时自己活得像个疲婆子,最后,坚强的吴女士找到了越秀区社区精神康复中心的“中途宿舍”,终于可以歇一口气。在这里,阿伟除了可以寄宿外,还学会做手工艺,进行灵活就业。“现在他学会了外出、上医院、使用钱、会唱卡拉OK,还教我用电脑软件”。

新快报记者了解到,“中途宿舍”是为精神病康复者提供的社区康复服务项目,于2013年9月设立,是广州首家专门为精神病康复者提供过渡性住宿的中途宿舍,是康复者出院后从医院过渡到家庭生活的缓冲带。

站员“灵活就业”开淘宝店做景泰蓝

广州市家康社会工作服务中心承接了越秀区残疾人联合会的“灵活就业”项目,项目负责人谢倩莹称,做好职业康复工作,其实是一个综合工程。而谈到精神病康复者的“灵活就业”问题,越秀区残联理事长胡道明重点介绍了精神病康复者手工艺品灵活就业电商平台项目。他说,经过培训后,已有17名站员正在开淘宝店并尝试运营。

新快报记者了解到,“灵活就业”是目前国家最新的残疾人就业政策,包括了不用签劳动合同、不一定买社保、没有固定的劳动时间等。记者在越秀区社区精神康复中心看到,景泰蓝工艺画和园艺制作,已经成为采用社会企业运作模式培训居家残疾人就业的项目。工艺画工作室墙边已摆靠着众多精美成品与半成品,康复者正在认真制作;园艺场也有康复者在拔草、松土。这些都成为残疾人灵活就业的项目。

办厨房工厂小卖部供康复者就业训练

位于荔湾区西湾路的利康家属资源中心是一家NGO组织,新快报记者在该中心看到,这里设有小卖部、厨房、“工厂”,都是提供给康复者训练的地方。

在小卖部,康复者们进行买卖、进货,还使用收银机。在厨房,他们点餐、切菜、煮饭,在专人指导下进行操作。在“工厂”里,他们进行绿色植物水培,还制作广绣作品,这些都是他们的日常生活和就业训练。

开荒建起农疗基地让康复者体验“劳动”

今年4月20日,黄埔区社区精神康复综合服务中心在文冲街建立了广州市首个社区精神康复领域农疗基地,社工带领义工、精神病康复者们一起动手,在文冲街文冲社区石化东门开垦了一块荒地,建立起一个农疗基地。

航宝负责人介绍,农疗基地建立起来后,将首先做“感觉训练”,培养精神病康复者的视觉、嗅觉和触觉意识。比如盛开的鲜花能够招来蜜蜂和蝴蝶,也能吸引精神病康复者来闻一闻它的芳香,在自然情境中通过了解花的外貌,可以快速增强对图形符号的记忆,提高思维反应速度。

其次是合作训练,一起交流、干活,能刺激精神病康复者的听力,有利于康复;亲身体验劳作的辛苦,也加深了对“劳动” 意义的理解。

残疾人做手工挣钱要考评还可“升级”

2012年,广州市以政府购买服务的方式推进街道家庭综合服务中心(以下简称家综)的发展,为残疾人职业康复和社区融合开创了新路。

去年5月,海珠区素社街家综康乐家园挂牌成立,承办机构广州粤穗社会工作事务所专门在这里启动了为精神或智力残疾人服务的鲲鹏展翅工程。10月12日,新快报记者走访素社街家综,残障人士服务部部长彭焕城告诉记者,该工程的主要内容是由家综从爱心企业那里接一些简单的手工制作工作交由残疾人完成,从而让他们挣取经济收入,并以专业社工手法帮助他们实现康复和融入社区。一年多以来,参与的残疾人已经由一两人增至十多人。

谈到康乐家园与工疗站的区别,彭焕城说,这首先体现为服务对象不同。“我们成立了家属互助会,把残疾人家属也纳入服务范围”。其次,残疾人工作的形式也与工疗站很不同。每季度会对残疾人进行考评,激励他们提升自我;工作内容也设置层级,由最简单的折叠手套(每个才几厘钱)一直到每个5元至10元的布艺制作,让残疾人感受到自己的进步。此外,这里的手工制作可以由残疾人家属制作,甚至可以带回家做,这样就方便了一些行动不便的残疾人。“比如今天下雨,就有一些残疾人在家里工作”。

在康乐家园,新快报记者看到精神残疾人阿栋(化名)正在专心致志地做耳机塞的包装工作。他随后接受采访时说,每周工作日都来上班,每月能挣几百元。如今他有钱买社保了,还资助了他哥哥1.2万元,“别人帮过我,我也要帮别人”。他还谈到了目标:“明年我要娶老婆!”说完,他转向彭焕城,很严肃地说:“你也快点成家吧!”

工疗站的故事

上小学时确诊精神病 如今嫁人生女

“给你看看我女儿的样子,很机灵的。”今年38岁的艳姐(化名)是白云区棠景街康园工疗站的一名老站员,在接受新快报记者采访时,她展示了女儿的照片。记者了解到,她上小学时被确诊为精神病患者。进入工疗站后康复效果明显,2008年,她与丈夫结婚并生下了健康可爱的女儿,如今女儿已满8岁。

“刚到工疗站的时候,她不愿意开口说话,非常自闭。”棠景街康园工疗站站长潘秀圆告诉新快报记者,那时艳姐家人对工疗站的康复训练半信半疑,随着艳姐逐渐融入工疗站集体,人慢慢变得开朗,家人也放心地把她交给工疗站。

后来,经邻居牵线,艳姐与比自己大5岁的罗先生喜结连理。如今,女儿常与母亲到工疗站玩耍,很受欢迎。艳姐现在可以很好地完成接送孩子、买书等事情,可能有了女儿这个精神寄托,她也变得更加醒目机灵。

精防医生疏导康复者

自己也需疏导

李文艳是荔湾区疾控中心副主任,也是荔湾区“心灵直通车”志愿服务队的一员,是从事社区精神病人的康复管理和综合防治的医生(以下简称“精防医生”)。她其中一个工作内容是在街道工疗站为社区精神病康复者提供医护服务。

李文艳告诉新快报记者,她常在工疗站为康复者提供康复训练,如带他们出去户外运动,教他们使用羊城通,带他们去“饮茶”。她还将康复者的画作收集起来,制成笔记本。“就是想告诉他们,他们并不是没有用的人”。

李文艳遇到过许多离奇事。有一次,一名“精防医生”遇到了一位难缠的社区康复者。“他天天到工作室守着我这个同事,上下班都跟着我的同事,诉说他的问题,询问她向相关单位反映了没有。而同事是一个小姑娘,她既害怕又不能把康复者拒之门外,只能技巧性解决问题。所以同事在前方疏导康复者,让他觉得有一个地方缓解情绪,我就在后方疏导同事。后来这名康复者的情绪化解了,还向同事赔礼道歉。确实,面对这个群体,我们既要当灭火筒,又要当垃圾桶。”李文艳说。